という感じでリール買いまくってるわけだが、買ったからには使いたいってなるとどのリールが良いのか、部屋でクルクルしていてもリールの善し悪しは分からん。まあ本当に評価しようと思ったら、10年ぐらい使い込んで、魚も釣りまくって、やりとりの際の限界値や故障の有無や整備のしやすさ、消耗品的部品の減り具合、その他諸々を勘案して総合的に判断するしかないのですぐには分からんのだと思う。それは釣り人それぞれの釣り方や癖、整備の上手下手なんかもあって他人の評価は究極的にはアテにならない。とはいえマイニューギアってしまった場合に、とりあえずリールなら竿に付けて釣り場でぶん投げてルアーとか引っ張ってみて、どっかにラインの先をくくりつけてドラグ試験して、っていうぐらいはすぐにできるのでやっておくべきだろう。投げて巻くのが円滑にできんような道具立てでは話にならんのでまずはそのあたりの様子をみておくのが常道かなと。

この夏は従来型PENN両軸機の沼に浸かっていたので、我が家にあらたに迎えた両軸機達がゴロゴロ転がっている。転がっているけど一度に全部の機種を使うわけにはいかないので、ある程度使い方釣りものに応じてどの機種を使うか整理して、必要がない機種は売りに出すなり人様に譲るなり、蔵に収納するなりしていかないと収拾がつかない。ということで投げ比べである。一応喫緊の課題となる根魚狙い用の小型機種は「27モノフィル」主軸で控え「180ベイマスター」で固めたけど、ぶっ込み泳がせ用と、大型ルアー遠投用の20ポンド30ポンドを巻いてぶん投げる大きさのサーフリール系の機種達が、それぞれ特徴はあるけどその個性をまだ把握し切れていないので、暇を見てセッセと試投してみたところである。ちなみにサーフリール系7つ集めてみたけどシェンロンは現れなかった(冒頭写真)。

対象となったのは「スクイダー140」、「スクイダー145」、「ジグマスター500」、「ジグマスター505HS」、「320GTi」で320GTi以外はすでに分解整備時に分かる機械的な部分はご紹介済みである。

320GTiはmasahiroさんと物々交換して入手したもので、最近ワシが従来型PENN両軸機に熱を上げているのを見て取って、プレゼント企画で応募がなく余らしていた5500ssとの交換を提案いただき、願ってもないと喜んで確保したところである。写真見て分かるとおり平行巻機構(レベルワインダー)が付いている。従来型PENN両軸機において、レベルワインダーない方が単純で回転も良いのは確かだけど、スプール幅の小さい小型機なら問題になりにくいけど、スクイダー145とか使っててスプール幅の広い機種だと、やっぱりラインの巻かれかたが偏ってしまうのは避けにくく、このぐらいの大きさのサーフリールではあった方が良いのか悪いのか、また小型機では明らかに投げるときの”ブレーキ”として有効に働く連動式のレベルワインダーの恩恵はこのクラスのリールだとどうなるか?試しておかねばなるまいという気がする。 既に使用可能な状態に整備されていたので、分解してもドラグを乾式から湿式にしたぐらいで、主に内部の機構を把握していくためにバラしていく。1980年代後半の登場らしく、比較的設計が新しく、レベルワインダーもNo.9ピアレスのようにラインガイドがウォームシャフト下面から伸びてきてる方式ではなく、丸アブ同様のウォームシャフトを覆う円筒ごと貫通したラインガイド関係の部品が用いられている。駆動は側板側にコグホイールが入っててスプール軸から回転を持ってきてるのは同じ。ボールベアリングが従来型PENN両軸独特のキャスコン摘まみとかと一体化したモノではなく、規格品を填める方式になってるし、フレームはカーボン樹脂一体でフットだけ頑丈なステン系のをリペットでガッチリ留めてある。面白かったのはドラグで、3階建て方式ではなく、5階建て方式になっている。ドラグは奇数階なら増築できるけど、増やせば安定したり高負荷が掛けられたりとかがあるのだろうか?とりあえず滑らかなドラグではあるけど、正直3階建てとの違いまでは分からない。逆転防止の方式やらクラッチの方式はいつもの従来型PENN両軸機って感じでそこは信頼の方式を蹈襲している。腐食に強く軽量なカーボン一体型フレームで近代化したレベルワインダー付きの従来型PENN両軸機という印象。まず最初に5つも両軸機リュックに入れて背負うと重かった。あと、後ろを通ったりする釣り人の”アホを見る目”に心を折られかけた。

でも頑張って投げまくってみた。竿は2本用意して、当然のごとく竿も今回の従来型PENN両軸機の症状が出てから購入したもので、リールに症状が出ると当然とはいえ竿も増える。アタイ病気がにくいッ!で、迷ったのが4.5mぐらいの石鯛竿系にするか、3m前後の船竿系にするかで、結局4.5mもの長尺ものはルアー繰り返して投げるのはしんどいだろうということで、船竿系で行くことにした。ルアーロッドは今時のダブルハンドロッドは基本リールを上に付けての利き手サミング前提であり、ワシ500gからある両軸機を利き手でぶん回すのがしんどいので引き手の左手でサミングしたくて候補から外した。1本目のダイワ「クロスカーボ剣崎30号300」はまあ目的からいって妥当な線かなとクロスカーボとかの時代のダイワの竿が丈夫なのは経験済みだし3本継ぎで携行性も良好。2本目がキチガイじみた豪竿でシェイクスピア「TUNAⅡ240」って尻に十字が切ってないのが不思議なぐらいのクソぶっといマグロ竿。アグリースティックじゃないしゴツすぎるしで出品されているのは目にとまってたけど無視してたら、いつまでも売れないので在庫してるのも邪魔くさくなったのか処分価格の送料別780円になってたので仕方なくワシが買うしかないかと、ワン&ハーフで携行性も悪く送料2950円もかかったけど買いました。まあどこ製か分からんけどアメリカ市場にマグロ用としてぶっ込んだブツなら丈夫さは心配せんで良いのは確か。

最初竿も新しくなって、慣れない引き手サミング両手投げで上手く投げられなかったりしたけど、明確に言えるのは竿とリールとラインに適合した重さっていうのがあって、それが合わんとどうにも投げづらい。けど合う重さが分かってしまえばフランジを親指で押さえるサミングも最小限で済み気持ちよく投げられる。スクイダーは16ポンド巻いた145も20ポンド巻いた140も1オンス程度のやや軽めのルアーと相性が良くて、28gのエゴンとかフィーッと独特の空力ブレーキ音を残してカッ飛んでいく。3.3:1のギア比なのでルアーのスピードを出そうと思うとかなり一所懸命巻かないとだけど、逆に深く潜るデカクランクは巻きやすい。ジグマスターは2オンスクラス60グラムとかのジグが好適で、505HSは5:1で巻き取りスピードが速いのでペンシル早引きとかジグ水面滑らせるぐらいの高速引きができてクランク引かず青物狙いならコレだろう。500の4:1はクランク巻くには重く、早引きは正直スクイダーとたいして変わらん感じで帯に短したすきに長しな感じか。320GTiは最初他のリールと同じような重さのルアー投げた感触では、一番飛距離が出ずパッとしなかったけど、竿TUNAⅡの方で80gとかの重いルアーを投げたら飛ぶしトラブル少ないしでハマってくれた。レベルワインダーを動かす分どうしても回り出しに力が必要で軽いルアーではその力が不足するけど、重いルアーで最初の回り出しを確保してしまえば、高速回転時には適度にレベルワインダーがブレーキの役割を果たしてくれる感じで、正直8fのゴン太竿でルアー投げるのなんかまともにできないだろうと思ってたけど、100g前後の重いルアー投げるならむしろ太竿の方が簡単に感じた。あたりまえか。ロウニンアジとかスピニングの次は両軸で大物狙うつもりが、そこまで行かずに歳食ってしまって時間切れした感じだったけど、メッキ達も越年する年が出てきて今後大型に育ちそうな予感もあるので、港でGTをっていうのにこいつらの出番が来るかもしれん。「GS545」もあるので充実の布陣。

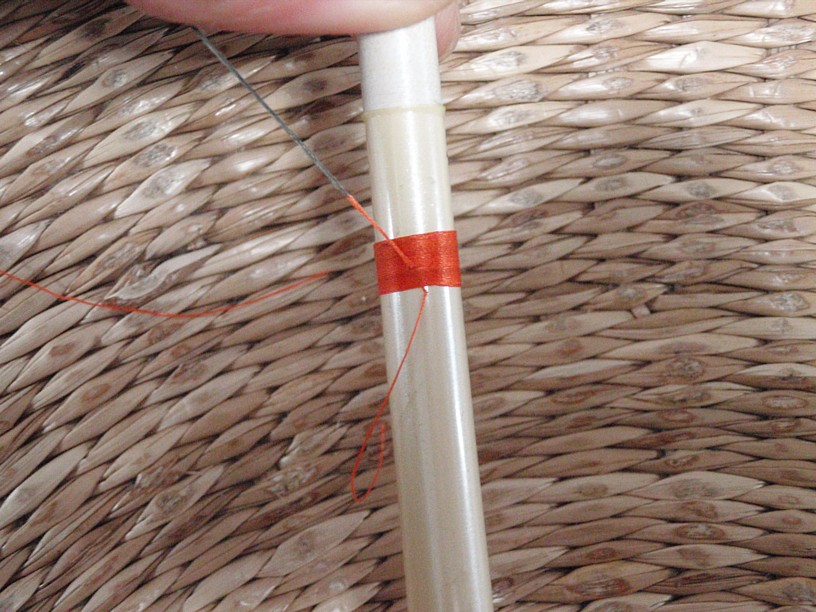

てな感じで、基本青物狙いは剣崎と20LB巻いたスクイダー140で、一発大物狙いで100g級のポッパーやらペンシル投げるならTUNAⅡに30LB巻いた320GTiって感じで良さげ。走らせて良いポイントが多いので基本ナイロンで良いと思っている。ややこしいポイントで釣るならドラグの強化と太いPE使った適切なラインシステムの構築が必要になるだろう。ちなみに通路の柵に引っかけてドラグのテストも各機種やったけど、PENNのドラグは特に何も言わなくても優秀。ガッチリ止めたいとかの場合だけパッドの素材を滑りにくいのに変えるとかが必要になるかもだけど、基本はいじる必要ない。

っていう感じで、それぞれの機種の特徴やら癖やらも見えてきたけど、まだまだバックラッシュ無く投げ続けるには習熟必要だし、とにかく普段使わない筋肉を使うのか体の節々がガタついて痛くなるので、おりを見て練習はしておきたい。カマス寄ってる冬がメインだけど、近所漁港はその時期に限らず回遊魚のたぐいは入ってきては出ていくようなところなので、練習と言っても魚が食ってくる可能性のあるところで投げているので、けっこう緊張感もって楽しめる。そのうちドカンときてもワシャいっこうにかまわない。落としダモも持ち込んでいつでも準備はできている。魚釣ってみないと魚を釣る道具としての評価としては”それがどうした”って話にしかならんので、しっかり評価できるように精進して実績積んでいきたい。まあ難しいけど、時間かけていいからボチボチやっていこう。