そもそもを思い起こせば、フライを始めたのは大学生の頃、駅前の本屋で見つけた田淵義男、シェリダン・アンダーソン共著「フライフィッシング教書」に触発されて、居ても立ってもいられなくなり、コータックの安いセットを購入して始めたのが、我が”フライ学”事始めであった。”教書”では最新の格好いい道具で固めたピカピカのフライマンをおちょくってて、もっと気楽に楽しくいこうぜ、っていう感じの肩の力がぬけた教科書になっていて、ワシの性格に良く合っていて心の琴線に響くモノがあった。

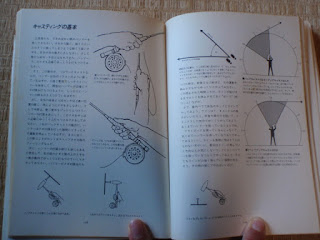

今時のフライマンなら適切な映像なり、ショップのスクールなりがあるのでキャスティングの技術習得もフライを巻くタイイング技術の習得もだいぶ楽になってると思うけど、ワシの始めた時代には、コータックのフライセットさえ、よく釣具屋さん仕入れたなと思うぐらいで、田舎にはそんなもんやってる人もいなければ、扱ってる釣具屋さえ希少だったので、とにかく毛針巻くにも、材料が売ってなくて、大学の農場で飼ってる鶏の羽とかを担当教授の許可を得てなんぼか抜かせてもらって巻いたモノである。ニンフのボディー材には下宿の台所に出入りしている三毛猫の毛が重宝した。3色あるからね。その後ちょっと出かけたところにある大きな釣具屋でインド製の鶏の首回りの干物的なものと、安いバイスを手に入れたらかなり巻きやすくはなったけど、それ以前は小さな万力にハリ挟んで固定して巻いてたので、安物のバイスでもフライタイイング用に作られた道具は衝撃的に使いやすく、いまだにグリスでたまに潤滑良く締まるように整備しつつ、そのときの安物を愛用している。フライを巻くのに衝撃を受けたのはバイスもそうだったけど、岐阜の方の大学に行ってたケン一と半額ずつ出して買って分けた、メッツのナンバー3グレードのハックル(雄鳥の首回りの毛)ケープが、半分でもナンバー3グレードでも3千5百円もしたけど、毛が長くインドの鶏の首の干物から取ったハックルでは3枚ぐらい使わないとドライフライ(浮かせて使う毛針)が巻けなかったのが1枚で巻けてしまう。毛バリ用に品種改良されているニワトリという存在にもビビったけど、その高品質にもビビりまくったものである。写真のが多分そのモノだと思う、さすがにドライフライに使うような短い根元部分は使い切って虫に食われたりもしているけど、長い部分はストリーマー用とかでまだ使えるので残してある。ワシはストリーマー用に柔らかい雌鳥のハックルとか買う人種ではない。 キャスティングはそういう環境だったので教書だのみの独学。まあ、図解で書いてあることを読んでやってみるという、教書にも読んだだけで投げられるようになったら苦労しないので良い先生をつかまえろ的なことが書いてあったと思うけど、そんな先生など見つかるわけもなく、とにかく振ってるうちに5~10mも飛ぶようになったら。「ヨッシャ!これで何種類かの魚は射程距離に入った」と、フライフィッシング自体はやったことなくても、魚釣りはさんざんやってるので、すぐに目星が付いて最初から魚は釣れた。当時から近距離戦は得意だったし、延べ竿でも魚は釣れることは知ってたしで、そのぐらい投げられれば魚ぐらい釣れるのは自明と思ってて困らなかった。 まずは近所の野池のブルーギルと小バスで、小っちゃいルアーでも釣れるけど、フライで釣るとアホぐらい簡単に釣れた。釣れると楽しい。で最終的には渓流でアマゴとか釣りたいと思ったんだけど、まずは川でフライを流すにはドラグフリーとかなんとか言って自然にラインに引っ張られずに毛バリ流せなきゃならんらしいので、冬の間オイカワで練習しようと近所の川に行ってみた。16番に巻いた不格好なパラシュートフライに、バシバシとオイカワは出てくれて、5~6番指定の竿では引き味は物足りなかったけど、バシバシ出るのはとても面白かった。ハリ掛かりはいまいちだけどそこそこ釣れて、これまた釣れると楽しい。なんというかフライフィッシングも流行ったときにはニワカフライマンが湧いたけど、そもそも魚の釣り方が分かってないので、キャスティングとか技術がどうこう以前の段階で魚釣れてないのに「フライフィッシングは難しくて奥が深い」とかのたまってて、典型的な野狐禅であり「おまえの見てる世界、深さで言ったら、ミッジピューパが水面張り付いてるぐらいの水面直下の浅いところやぞ」と心底馬鹿にしていた。今でも多くの釣り人に対してそういう風に小馬鹿にして見ていると白状しておこう。釣り場にゴミ捨ててくような人種に敬意もクソも湧くかよ。 で、さすがに渓流のアマゴはそう簡単じゃないだろうと、釣ったこともない魚だし「イワナは何度も毛針に出るけど、ヤマメ・アマゴは1度しか出ない」とか「フライ先行でフライだけ見せないとダメ、ラインを頭の上通すと出ない」とか、エラそうな輩がさも自分の釣ってる魚が特別なように言いふらしてたので、慎重にいってみた。まずは手堅くミミズで延べ竿使った餌釣り。大学からほど近い山の渓流で小さいけどあっさり釣れて、特に難しくもなかった。渓流魚は警戒心が強いとか言われてたけど、そんなもんどんな魚でも不用意な動きで姿見せたり足音立てたりしたら警戒するに決まってるって話で、それが渓流だと水の透明度が高いので逃げてくのが見えるだけで、下手くそは濁った水で釣ってても逃げられてるのに気がついてないだけって話である。まあ、解禁当初はドライフライにはあまり出ないと当時は言われていたので最初は浮き釣りニンフ、いわゆるルースニングでやってみたらちょっと遠征して行く渓流では半日で5,6匹釣る程度ならわけなかった。季節が良くなってくると、なんかたまにバシッと水面で虫食ってるのも散見されるようになり、20センチいけば上等っていう小っちゃいアマゴ主体なので、竿とリールを奮発して新調。って言っても近所で売ってないのでケン一に依頼して、ウエダのスーパーパルサーの3~4番のパックロッドとフルーガー「メダリスト」という今でも使ってるタックルを入手して、オイカワ釣ってたパラシュートフライで釣ったら普通に釣れた。特にライズ無くても上流に投げて流してきたら、ラインの通ったところからも出たし、食い損なったやつが再度流したら出たりもした。ちゃんと魚に警戒されにくい位置取りして常識的な範囲で静かに釣れば普通に釣れる。渓流魚が警戒心が強い?おまえの行動が雑すぎるだけだろ?って感じだった。 逆に後年、東北でヤマメ釣ってて思ったのは、成魚放流された魚は人に対してはそれほど警戒心なくて雑に行動してもライズし続けるけど、スレてるのかなんなのかフライの流し方やパターンにはうるさいように感じた。なので遠目に見ても雑い位置取りで小難しい釣り方してるようなフライマンが結構目に付いた。一方、ワシが好んでいくような支流とかだと、魚が自然繁殖してるイワナがほとんどで、位置取りやら接近方法間違えるとすぐに石の下やらに隠れてしまうけど、流し方やらフライパターンやらは雑なほうがかえってアピール力あって効くぐらいで、石化けして岩の後ろからチョイと投げてると、流し終わりにちかいドン引きするような目の前で、ゆーっくり浮いてきてパクッと咥えてゆーっくり沈むの待ってアワせるような釣りができた。まあ、そんな感じで始めてみたら投げ方は確かに特殊で多少の修練が必要だけど、結局魚釣るってところの難しさに突っ込んでいくと、そこはどんな種類の魚釣りでも同じでそれぞれに難しいって話で、フライも条件さえ合えばむしろ簡単に釣れる釣り方だし、そんな非効率で釣れないだけの釣りなら魚をつかまえることが目的である釣りの方法・文化として残ってきたわけがない。ということで、あんまり技術的な方向に深く突っ込まない性格なので、ながらく自称インチキフライマンとして”この状況ならフライの方が簡単で向いている”とか”ここいらではフライロッド振ってる人が少ないからフライにはスレてない”とか、フライで釣りやすい状況で切る手札として、フライフィッシングというものをたしなんできた。とはいえ、前述したようにいろんな魚をいろんなところで釣ってきて、ソレナリに大物も釣っていれば、ソレナリに技術も伴ってきて、気づけばソレナリに長い年月の経験もあるので、これからは私こことナマジは”ソレナリフライマン”を自称しますので以後お見知りおきいただき、引き続きのご指導ご鞭撻を賜りたく存じます。