年末にツーテンの虎ファンさんから、北海道銘菓詰め合わせが送られてきて、その中にしれっとディープクランクも数個混じってた。銘菓のほうはワシの口に、ディープクランクの方は根魚の口にというのが送り主の趣旨であろう。お気使い感謝。

そのうちの1つが写真のルアーで製造元の変遷とかはあるけど、おそらくサンシャインフィッシング「ベクトロン60」だろうと思う。このルアーの特徴は樹脂製のクランクと言えばラトル入りがお約束だけど、コイツはノンラトルで結構釣れるらしく、このタイプのディープクランクはあまり種類がないのもあって、販売当時は知る人ぞ知る名作的な存在だったようだ。

ラトルのあるなしって気にした方が良いような悪いようなで、ミノーとかだと、なきゃダメってこともないし、ない方が良いと単純に言える感じでもない。要素としても固定重心かどうか、とか動きの質的にブリブリ強い動きかユルヨタのおとなしい動きかのほうが重要には思っている。ただ、クランクベイトの太いボディーにラトルは相性が良いのは素人でも見て分かるぐらいで、クランクは激しく動いてラトルでアピール力追い打ちってのが一般的ではある。とはえいえラトルなしのバグリーのクランク軍団の強さを知ってると、クランクベイトにおいてラトル有りがいつも正義とは限らんなと思っていて、根魚クランクにおいても「DB3」をラトル有りのクランクとローテーションさせて使って、なんか反応違う気もするし結果も出ているところである。ただバグリーのルアーには欠点があって、食わせる能力は独特の強さがあって文句ないんだけど、バルサ製で、かつ貫通ワイヤー方式ではないので強度面に不安がある。バスやシーバスならよほどの大物でも、水揚げしてから網の中で壊されるぐらいで魚は揚がりそうで大丈夫だと思ってるけど、デカい根魚を力業で根から切るようなやりとりになると、バルサボディーが割れて後ろのヒートンが抜けたりする恐れがある。ある程度ヒートンを長さのあるものに変えて接着剤で固めてと対策はしてみたものの根本的な解決とはいかず、釣れる魚の型が大きくなってきたら改善策おいおい考えていこうと思ってたら、昨年の釣果をみるに意外にそれは急ぐ必要があるという気がしてきた。

っていうところに、ノンラトルのディープクランクのベクトロンである。バルサのノンラトルと樹脂製のノンラトルで同じような効果が得られるか?というと、やや疑問がある。なぜならラトルがなくてもハリやスプリットリングが擦れて立てる音って案外大きくて、その音の響き方が中身がみっちりつまってるバルサ製と中身空洞の樹脂製では全く違うはずであり、なんなら環境中にある音を反射する様子の違いも魚が聞き分けている可能性もある。ノンラトルのバルサ製のルアーと樹脂製ルアーを空中でガチャガチャとハリ音させただけでもちょっと違うなと感じると思う。水中において空洞を中に有するかどうかというのは音響探査の分野では大きな違いとして認識されていて、浮き袋のある魚は明確に水(海水)と音の反射特性などの違う気体を体内に持ってるので魚探などではハッキリ映る。ところが浮き袋をもたないオキアミやらイカやらは今時の高性能な魚探なら映るのかもだけど、昔は映らなかった。アブラソコムツやらバラムツやらの”ワックス魚”が魚探に映りにくいのも奴ら浮き袋じゃなくてワックスで浮力稼いでるからで、昼は深海の深いところにいて夜はジグしゃくれるぐらいの浅いところまで一気に上がってくるってのは浮き袋もってる魚がやったらメンタマ飛び出るはずである。そして100m水深ぐらいから一気に船縁まで上げてきてもひっくり返ったりせず平気で暴れる。

|

| サイレントじゃない5XD、マッドペッパーマグナム |

っていうぐらいで、単純にノンラトルのディープクランクならバグリー「DB3」の完全互換ができるかというと、できねぇだろうなと思う。思うんだけど完全な互換性なんてこちとらそもそも求めてなくて、他の主力ディープクランク、例えばストライクキング「

5XD」のようなラトル有りそこそこしっかり動く、っていうのと違う性格の”何か変える”ための札として切れる手札となればそれで事足りる。ということで樹脂製ノンラトルディープクランクも試さねばなるまい。ベクトロンは意外と言っては失礼ながら、結構人気あったようで中古市場見るとそこそこ弾数もありそこそこ安い。こいつが根魚クランクタックルで海水で3mぐらい潜ってくれればまずは候補なんだと思うけど、調べてみた限りでは淡水でまあ14ポンド直結とかだろう条件で3m前後の潜行深度とされていて、ちと潜り足りない。ただ、調べてみると意外にディープクランクの名品にはサイレントバージョンが派生モデルとしてあったりする。まあ金型一緒でラトルなり重心移動なりを固定してしまえば良いだけなので、企画としては安上がりではある。「5XD」にも「マッドペッパーマグナム」にもサイレント版はあったようだ。あったと書いたように「マッドペッパーマグナム」の方は既に廃盤で、サイレント版「5XD」は現役のようだけど今時ディープクランクも流行らんのか正規で入ってないのか通販見てても売り切れてて補充されていない気配。あと主力と同じ形のだとワシ夜の釣りだとなるべくヘッドランプもつけたくないので、一々振ってラトル有りか無しか確認せねばならず紛らわしい。灯り付けて魚に警戒されるのもイヤだし、他の釣り人に釣り場を気づかれるのはもっとイヤ。

で、調べてみたら良いのがありました。ディープクランクの世界では90年代から活躍している実力派、ボーマー「ファットフリーシャッド」のサイレント版は中古でも珍しくないぐらいに売ってるので早速いくつか買ってみた。潜行深度は約5mで海水中でも4m近く潜りそうでやや潜りすぎだけど、竿立てて加減してとかでなんとかなるように思う。まああかんかったら最悪、適当な潜行深度のヤツを穴開けてラトルやら接着剤で固定してもいけるけど、なるべくなら”つるし”の状態で使えた方が面倒くさくなくて良い。そして左上に写ってる変なオレンジのはなんやねんっていいうと、もう一つ切る手札として考えているのに”サスペンド”っていうのがあって、ぬこさんがレーベル「サスペンドR」試したらいけたとのことで、居るけど食い切らんってときとかに”止め”て見せるってのもデキれば戦略の幅が広がるなと思ったんだけど、こっちは難しい。サスペンドのミノーやシャッドなんかは珍しくもないんだけど、ディープダイバーで3.5~4.5ぐらい潜るサスペンドってさんざん探して、写真のストーム「ライトニンシャッド」の大きいのぐらいしか見つけられなかった。ストームがラパラに吸収される直前のモデルらしく、中古の弾数少なくてこりゃ確保も難しそう。サスペンドなので浮力はそこまでいらんということで、クランクベイトというより薄っぺらいボディーでシャッドの系統らしいけど、まあ使い方としてはディープクランクである。これも、最悪樹脂製のディープクランクに穴開けて水でもステンの玉でもぶち込んでサスペンドにしてしまえば事足りる。でもやっぱりなるべくなら”つるし”の状態で使えた方が面倒くさくなくて良い。

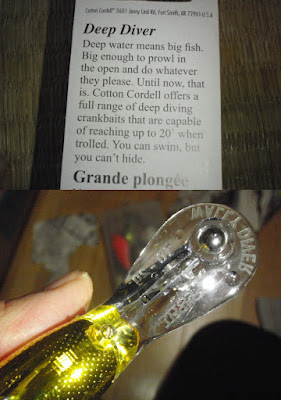

ってなことを考えてて、年末ネットの海をさまよってて、ウォールアイ用のコットンコーデル「ウォーリーダイバー」にはサスペンドモデルがあって潜行深度的にもいけそうな感触、

ABS(アメリカンバスショップ)さんの店じまい半額セールは今日までだったなと、大晦日に余計なモノも含めて買いました。ちなみに探していたサスペンドモデルは売ってなくて「マグナムウォーリーダイバーCD7」というカウントダウンかよ?っていうのしかなかったけど、海水でフックもシングルに替えてなのでちょうど良いぐらいになるだろ?というエイヤの博打で2個買った。ついでにどうしても気になって仕方なかった、ボーマーブランド史上最大ミノーである「

サーティファイドデプス8インチ」も買ったった。使いもせんのにアタイのバカ!って感じだけど、

マンズやポーは見逃せてもボーマーの最大ミノーは見逃すことがデキんかった。写真縮尺狂ってる感じでイマイチ大きさ分からなくなってるけど、手前の小さいシャッドみたいなのが”マグナム”ウォーリーダイバーで10センチぐらいのボディーである。真ん中の青いのはこれは実用品の良く飛んで丈夫な樹脂でデキたラトル入りFマグという感じのソルトウォーターグレードボーマー「

ウインドチーターミノー」15センチ。

で今回本命のマグナムウォーリーダイバーCD7、箱書きを読むといきなり「深い水深はデカい魚を意味する」ときたもんだ。トローリング想定で20フィート(約6m)潜るとのことだけど、キャスティングでも3.5mぐらい潜るらしく潜行深度的にはちょうど良い。サイズもそこそこあってゴトゴトラトルもあってアピール力も充分だろう。一体成形ではないんだけど、リップの根元がネジ止め式で強度補強が図られていて安心。リップの先の金属球は、レーベルのザリガニとかでもみられるけど「外すとフローティングとかになるのかな?」とか重量調整用だと思ってたけど、調べるとこれ、リップを下に向かせて安定して潜っていく様にするための重石らしい、たしかにディープダイバーはある程度以上潜るとラインの角度が立ってきて前傾姿勢だったのが水平姿勢に近づいていく。そういうのを防いでなるべく前傾姿勢のまま、かつ速度をあげても動きが破綻してひっくり返らないようにとかの目的でリップの先に重さを与えているようだ。金属リップのトローリングに強いディープダイバーの機能再現ということか?ブクブク沈むなら取っ払おうかとも考えていたけどあまりお薦めできない方法だろうな。

で、フックを使用時のシングルにして、とりあえず真水張ってバケツに浮かべてみた。

ウッキウキやんけ!なんならサスペンドでも何でもないサイレント版ファットフリーシャッドが一番ボディーが沈んでるぐらいで、ライトニンシャッドは薄いボディーで浮力小さくしてるんだと設計意図を読んだつもりだったけど関係ないじゃん、これはフックがどうこうのレベルじゃなくてポッカリ浮いてますやん。そしてコーデルのCD7はラパラの「CD7」とは全く違ってカントダウンの略じゃなくてコーデルのダイバーとかの略なんだろう。もろにフローティングでございました。まあ、この手の長い形状のミノーやシャッドで3.5mも潜るとなると他にはない存在なので手持ちの札としてはありっちゃありだな。悪くないかと。

とはいえ、そうなると”サスペンドのディープダイバーが欲しい”というのが振り出しに戻る。スローシンキングのディープダイバーなら海水中ではちょうど良いぐらいになりそうで、そういうタイプをというとバグリー「DB3ドレッジ」、ザウルス「クランカウルス白目(スローシンキング)」が思いつくけど、そうなるとまたバルサ製プラグの強度の不安が生じるわけでこれも解決策たり得ない。なんかいいのないのか?良いの知ってる人が居たら是非ご教授願います。まあ、最悪サスペンドに改造は穴開けて適当な位置にオモリ仕込むなり水注入してしまえば良いんだけど、面倒くせぇんだよね。

ということで、今年一発目のルアー図鑑うすしお味第78弾は、サイレントだったりサスペンドだったりのディープダイバーを探してみました。まあ今年も症状が出てルアーはあれこれ買ってしまうんだろうな。アタイ病気がにくいッ!

かつて、ブルーオーシャンの開発事、

返信削除サスペンドの要望が多く寄せられてブルーオーシャンSPバージョンを出したのですが、

完全に沈む高比重のルアーはゴミになる可能性が高いから

ブルーオーシャンSPはフックとスプリットリング抜くと浮くように作られていたそうです。

無理にサスペンドのクランク探すより

フック側に板オモリか何かくっつけてサスペンドになるよう調整すればやりたい放題だと思います。

経年劣化ボディ、バルサ貧弱ボディとか気にしないで済みますし

フローティングで実績あったルアーでもサスペンド化がありになります。

確かにボディーに細工するより浮いて回収される率は上がりそうですね。最終手段はハリにスズハンダですかね。でも、もうちょっと探してはみます。

削除